sponsored by Speee

「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションの下、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するSpeee。不動産売却・査定サービス「イエウール」やリフォーム業者紹介サービス「ヌリカエ」など、産業のDXに資する事業を展開している。さらに、個別企業のDXを支援する伴走型コンサルティングサービス「バントナー」も急成長中で、事業の柱となりつつある。

今回取材したのはSpeeeの最高経営責任者(CEO)・大塚英樹氏。彼は、「日本は準大手・中堅企業のDXを進めるべきで、その実現にはCDO(最高デジタル責任者)マインドを持つ人材が必要だ」と話す。CDOマインドとは一体どのような概念なのか。インタビューから見えてきたのは、産業全体を俯瞰(ふかん)する力の必要性と、バントナーで挑む新しいコンサルティングのカタチだった。

※内容や肩書は2024年8月の記事公開当時のものです。

エアポケットとなっていたミドルティアのDX推進

――大塚さんは立ち上げ当初からバントナー事業の成長性を見込んでいたのでしょうか。

大塚:いえ、実はバントナーの立ち上げには、当初反対でした。というのも、大手コンサルティングファームや大手デジタルマーケティング企業でも提供可能なコンサルティングサービスを、私たちが行う必要はないと考えていたからです。

その認識とは裏腹に、大宮拓(現バントナー事業責任者)が担当するコンサルティングサービスのコンペ勝率はかなり高いものでした。大宮の提案内容や顧客の反応を観察すると「“どうあるべきか”の要求整理から始まり、実行フェーズであるデータ基盤の構築、データを徹底的に活用したバリューチェーンの変革まで、一気通貫で行える値頃なサービス」が実は他になく、稀有(けう)な提案であることが分かったのです。

また、大手コンサルティングファームやデジタルマーケティング企業は、準大手・中堅などのミドルティア企業を積極的には狙っていませんでした。なぜなら、ミドルティア企業は大手企業ほど予算がなく、彼らの顧客獲得のエコノミクスと合わないと思われていたから。ですが、当然ミドルティア企業にもDXへの意思やニーズがあり、予算もあります。つまり、ミドルティア企業向けのDXコンサルティングパッケージは、大手のコンサルティングとSaaSとの間に位置する、エアポケットのようになっていたのです。

この2つの発見によって、われわれが直面しているのはDXに取り残されている領域の大きな課題であると認識を改め、正式にバントナー事業の立ち上げに至りました。

――実際、バントナーが求められている理由にはどんな背景があるのでしょう。

大塚:現在、DXが注目されている背景にはインターネットの進化があります。時系列でみると、2007年のモバイルインターネットの始まりから、2013年のスマートフォンの爆発的普及を経て、2020年以降のDXの時代に至っています。スマートフォン含め、さまざまなものがインターネットに接続できるようになった結果、取得できるデータが飛躍的に増え、イノベーションの主戦場がリアル産業にまで拡大されていったのが、DXというフェーズです。

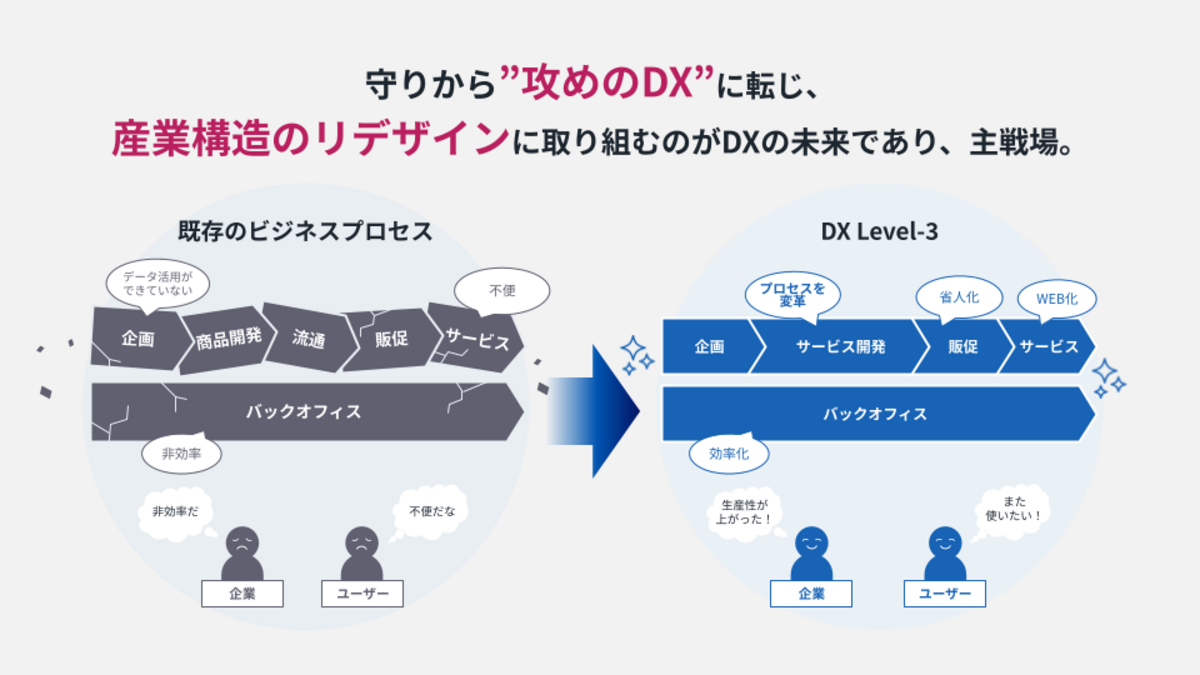

当社ではDXを3段階のレベルに位置付けています。DX Level-1は「既存プロセスのアナログ業務をデジタル化・IT化している段階」、DX Level-2は「企業内の業務プロセス全体でデジタルのカバレッジが広がっている段階」と定義しています。

多様なSaaSが誕生したことで、業務や領域単位での生産性向上は進みましたが、部分的なDXにとどまっている企業も多くあります。

大塚:今後は、DX Level-2までの進展を足がかりにしてDX Level-3にあたる「顧客起点の価値を創出するような大規模な変革を生み出す段階」に移行していきます。つまり、長期的な視点から全体構造を再考し、「モダンで耐久性があり、次の競合優位につながる」バリューチェーンの設計が求められるようになったのです。

「CDOマインド」を持った人材こそがバリューチェーン変革の要

――DX Level-3のバリューチェーン変革を起こせるのは、どういう人でしょうか。

大塚:社内におけるCDOであり、外部から関わるならば“CDOマインドを持ったコンサルタント”です。実際、DX部署の管掌役員はCDOを兼務しているケースが多い。そんな人たちの伴走するパートナーとして、CDOと同じ視座で変革を推進していける“CDOマインド”を持ったコンサルタントが今必要とされているのです。

「CDOマインド」は聞き慣れない単語かと思うのですが、「デジタル前提の社会における、顧客起点の価値創造をする視点で産業・企業に接し、最適な実現方法をけん引し続けていく姿勢」を指しています。

私が「CDOマインド」の重要性に気付いたのは、当社が展開しているレガシー産業DX事業での学びがきっかけでした。私たちは不動産の二次流通やリフォーム産業のDXを推進するためにイエウールやヌリカエなどのプラットフォームを運営しています。特徴は、小規模企業が非常に多く、分散した企業の集合体として形作られている巨大な産業だということ。このような特徴を持った産業のDXは「一社一社にコンサルティング型のモデルで変容を促すアプローチでは、一向に進まない構造である」ことを学びました。

DXを進めるためのコンサルティングフィーは、小規模な企業の投資金額と合いません。現状、事業が回っている中で、本質的な変革への投資は後回しになってしまうのです。このままだと、最終的には消費者が豊かな体験を、長きにわたって享受できなくなる負の循環に陥ってしまいます。そこで、イエウールやヌリカエでは、コンサルティングモデルではなく、成果報酬型のモデルでアプローチをして、産業のDXを目指すことにしました。消費者は無料。顧客は成果報酬型で支払う形のプラットフォームを提供しているのです。

イエウールやヌリカエの営業職が産業全体の変革を見据えたコンサルタントとして、啓蒙活動を行い、顧客にはDXに投資をする価値と可能性を徐々に実感してもらいました。その価値を認識してもらったことで、導入が進みづらかった業務支援系のSaaSなども導入してもらいやすくなりました。結果、DX投資が難しいとされている業界でオンラインプラットフォームのシェアナンバーワン(*)になりました。

*2023年、民間信用調査機関 東京商工リサーチが実施した「不動産の一括査定サイトに関するランキング調査」において、査定依頼ユーザー数、提携不動産会社数、エリアカバー率の3部門全てにおいて7社中1位

DXに取り残されている領域には、取り残される構造的な理由があり、個社単位ではなく、業界や産業全体の構造の中で、長期的な負の循環になっているんですね。短期的な効率性や生産性だけではなく、一つ上のレイヤーで長期的な目線で産業変革と整合する形で、顧客ごとに変革する必要があると、レガシー産業DX事業を通じて「CDOマインド」の重要性に気付いたのです。

――CDOマインドを手に入れると、どう変化するのでしょうか。

大塚:投資判断ができなかったことに対しての見方が変わると思います。投資対象の優先度が変わり、結果的には、今まで検討にあがっていなかったような領域に多くのリソースを投下できるようになる。企業経営において、テクノロジーと時間軸の捉え方を変えるだけで、企業が行うべき投資優先度は大きく変わります。

CDOマインドを持つ人が増えれば、これまで社内で重要だと認知されていなかったものが、突如高い重要度のイシューに設定されることもあるでしょうし、重要だと認識されつつも後回しになっていた課題にも取り組めるようになるでしょう。

――CDOマインドはどうやったら身に付きますか。

大塚:まず、「テクノロジーの知見を持って、多角的な視点や複数の時間軸で物事を見ること」に慣れていくことから始めるといいのではないでしょうか。

これは、スタートアップの経営者に近い頭の使い方だと思うんです。通常考慮しないような広範な視点で、事業計画や構想を作り、仮説と検証を繰り返すプロセスを通じて、多視点で見る力が練り上がってきます。

この種の思考は、単に年齢やキャリアが上がれば身に付くわけではありません。新規事業開発や、事業変革が行われる環境で積極的にトレーニングを重ねた人々に限られるものです。不確実性や複雑な変数を全てのみ込んで、その心地悪さも一部認めた上で、それらも全て含めて戦略や計画に練り上げる。そんな経験を逃げずにやり切れた人だけが、身に付けられるのだと思います。

変革リーダーに伴走して中長期のバリューチェーン変革を引き寄せる

ーー実際にDX推進を行っている現場でどんな課題が出てきて、バントナーはどう解決しているのでしょう。

大塚:当社の顧客の中には「変革の意思」ってすごくあるんですよね。ただ、バリューチェーン変革を目指すDXは、巻き込むステークホルダーも多く、短期的な合理性を超えた取り組みとなるため、簡単には進まない。そのため、顧客の変革リーダーには強烈なリーダーシップが求められます。難度の高さから変革の意思が折れそうになることもあるでしょう。

この、顧客の「変革の意思の炎」が消えないようにすることが、DX推進でとても大事なんです。バントナーは中長期的な目線で、外部のコンサルタントとして顧客の変革リーダーと目的・過程を擦り合わせています。そして変革リーダーと伴走しながら共に変革を推進しているのです。そのためには、変革リーダーと同等かそれ以上のリーダーシップを発揮しなければなりません。

変革リーダーは中長期でのバリューチェーン変革のために現場を巻き込み、経営層にも納得してもらいながらも分かりやすい結果を出すことも求められます。なぜなら、顧客となるミドルティア企業の経営者は限られた予算の中から、成功確度の高い投資をえりすぐり、競争力の強化を実行する必要があるからです。

そのためには、DX投資の手が止まらないように、小さな成功体験の積み重ねによって、大きな成果を出すための好循環を生み出すことが重要です。ですので、バントナーのコンサルティングスタイルは3カ月で小さく成果を出す「Quickwin」を大事にしています。

さらに、DX投資をしやすくするためにバントナーのコンサルティングモデルは、通常の人月モデルとは異なり、月額固定です。顧客からすると、予算の拠出の安定性があり、投資がしやすい。われわれとしても小さな成功を積み重ねることで中長期的な成果が出て、売り上げが上がった分の恩恵を受けられるようなモデルです。

ーーまさにミドルティアのDXを進めるコンサルティングですね。

大塚:ですが、もっとDX投資をしやすいものにしなくてはいけないです。長期的にはバントナーが提供するコンサルティングは、人が担うべき重要な一部を除いて、本当は安価なテクノロジーに落とし込まれるべきだと思います。そもそもコンサルティング業界が、現在の労働集約モデルから変容していかなければならない時代になっていくと思います。

今後は、ミドルティア企業の実態に即した「パッケージ開発」をもっと磨き上げて、 より投資しやすいソリューションに変えていくことが私たちの使命だと考えています。

CDOマインドを持った人たちであれば「ミドルティア企業に適したDXパッケージの開発」に挑戦できるし、それが実現できると信じています。

手触り感を持ち、リーダーシップを発揮し続ける環境

――求職者がバントナーで働くメリットはどこにありますか。

大塚:メリットは二つあります。

まず一つ目は、顧客の変革を通じて、自身も変革できることでしょうか。大手コンサルティングファームにいると、メンバー自身にリーダーシップがなくても、「とある誰か」によってプロジェクトが進んでいることが多い。リーダーシップの源泉みたいなところに触れられていないんです。だから、大きな案件に携わっても、大きな仕事をした感覚が持てない時も少なくない。それは、「自身がリーダーシップを発揮しないと進まない」といった手触り感が、実態としてなかったのだと思います。構造の変革を伴うDXを推進するには、リーダーシップが桁違いに必要です。

バントナーであれば、変革の手応えや自身のリーダーシップを試す場所として、いい環境を提供できると思います。実際、バントナーで顧客の支援を経験すると、変革意思のあるミドルティア企業に対して、限定的なリソースの中で高い付加価値を出すことの難しさを実感するでしょう。また、自身がプロジェクトを推進させる“レバー”を握って、企業を変革している手応えも感じられるでしょう。プロジェクト推進を成功させられるかどうかは、CDOマインドを持ったリーダーシップ次第です。

二つ目は、当社がCDOマインドを培うのに最適な環境だからです。当社では、各事業が広範な解決領域を抱えているので、各事業に自立性を要求するような事業経営というスタイルを取っています。各事業で自立性を持っており、複雑な課題を基本的にひもといていくことを前提とした経営のため、社内にCDOマインドを持った事業家たちが多くいます。

何がいいのかというと、事業家が近くにいると「変革レバーの認知量」が全然違うんです。認知できる変革のレバーの数と、実際に触って引けるレバーの数は多ければ多いほどいい。その認知量が広がると、構造的には変革率、顧客に促せる変化の幅が多くなるはずです。

私の思いとしては、バントナーで活躍した人には、事業開発や事業経営の経験を積んでほしいと思います。その上で、コンサルタントに戻る人が増えるのも歓迎です。バントナーのDXコンサルタントは、事業開発、事業経営、コンサルティングワークを行き来して、大きなプロジェクトをけん引できる人材であってほしいですね。