株式会社ハウテレビジョンは2022年1月22、23日にハイキャリア層の転職希望者向けのオンラインイベント「Liiga PITCH」を開催しました。本イベントの初日となった22日の特別トークセッションでは、2021年12月にマザーズに新規上場したばかりのAIプラットフォーム事業を展開するエクサウィザーズの代表取締役社長・石山洸氏が登壇しました。

株式会社ハウテレビジョンは2022年1月22、23日にハイキャリア層の転職希望者向けのオンラインイベント「Liiga PITCH」を開催しました。本イベントの初日となった22日の特別トークセッションでは、2021年12月にマザーズに新規上場したばかりのAIプラットフォーム事業を展開するエクサウィザーズの代表取締役社長・石山洸氏が登壇しました。

石山氏は、リクルートの新卒時代の同期でもあるハウテレビジョン取締役の佐々木康太朗の質問に答える形で、若手社会人時代から現在に至るまでを振り返りつつ、スキルを掛け合わせるキャリア形成の面白さを語りました。また、エクサウィザーズならではの多様なキャリアパスの実例には、ポストコンサルが転職を考える際のヒントがあふれていました。

・社会課題全般をAIで解決する会社にジョインするまで。「研究を社会実装したい」という思い

・若手社会人時代に磨いた3つのスキル

・ポストコンサル・投資銀行の「ウィザードな人たち」が集まるベンチャーでのスキルの高め方とは

・ハードワークのモチベーションは「ディグる」ようにスキルセットを増やすこと

社会課題全般をAIで解決する会社にジョインするまで。「研究を社会実装したい」という思い

佐々木:まず石山社長から、自己紹介と会社紹介をお願いします。

石山:はい。私は、大学では商学部でマーケティングを研究していましたが、9.11同時多発テロの時にプログラミングに目覚めまして。というのも、いろいろな報道に接するたび、今のアメリカがどうなっているのだろうと興味を持ったのですが、当時の私は海外に1回も行ったことがなくて。

ただお金がなく、タダで海外に行ける方法がないかと思っていた時、アメリカのCMU(カーネギーメロン大学)がAIのプログラミングコンテストを開催し、日本の予選を通過したらタダでアメリカに行けると知って、プログラミングの勉強を始めたのです。

そのCMUのコンテストで入賞しましたが、そこにおられた東工大の先生に「修士から理転した方がいい」と言われて、修士から本格的に人工知能研究を始めました。修士の2年間で有象無象含めて発表論文を18本以上出し博士要件を終えたのですが、大学の研究だけしていても社会が変わらない、社会実装したい、と思って選んだ会社がリクルート(ホールディングス)でした。佐々木さんとはその時の同期として出会いました。

自分が入社した時は雑誌の広告を飛び込み営業で売る、という完全にアナログな会社で、そこから今で言うデジタルトランスフォーメーションを進めていきました。2017年の段階でリクルートを卒業することになったのですが、労働集約的なアプローチでなく、テクノロジーでスケールし、社会にインパクトを与える仕事をしてきたと思っています。

そこでやり切ったぞと思い次に選んだのが、このエクサウィザーズというフィールドです。せっかくAIが社会に実装できるようになったので、AIで社会課題を解決したいと思った時、介護×AIという非常に社会性の高いテーマに取り組んでいた、静岡大学発のベンチャーでした。

ただその時は赤字14期目、債務超過、10人くらいという会社で、そこに自分のリソースをかけることでターンアラウンドをしようと思い入社しました。そこから増資をして、合併をして、代表に就任しました。大学発ベンチャーにジョインしたところから言うと、2017年から今は2022年で、人数は30倍、売上は50倍になりまして、社会課題全般をAIで解決することをやっています。

若手社会人時代に磨いた3つのスキル

佐々木:ありがとうございます。それではさっそく私から石山さんに伺っていきます。今日視聴している方々はおそらく若手社会人が多いので、石山さんの社会人1年目の時の働き方について伺えますか。

石山:新卒で入社し、インターネットマーケティング局に配属されました。大学時代のマーケティングと大学院時代のコンピューターサイエンスを掛け合わせたというところですね。

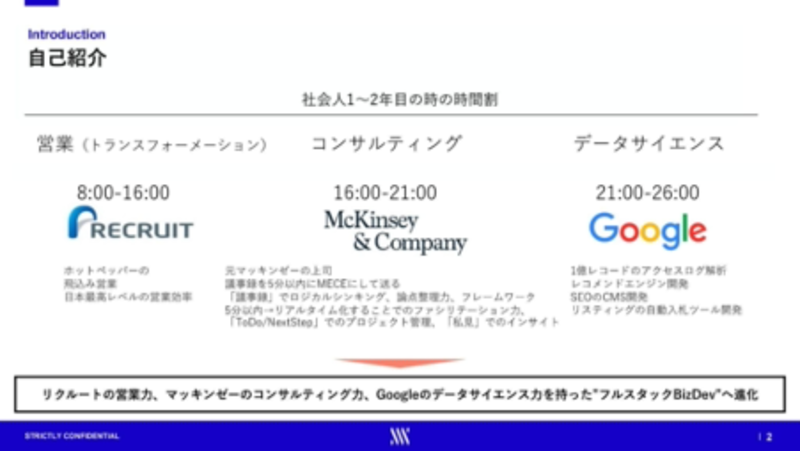

ただ、その時は「1円の重みを知れ」ということで、(インターネットマーケティングではなく)ホットペッパー(飲食店などのフリーペーパー)の飛び込み営業からでした。朝8時前に出社し、まずは営業。夕方になると飲食店が仕込みを始めるので営業に飛び込めなくなるので、社内に戻ります。ちょうどインターネットマーケティング局の上司が「アフターデジタル」という本を書いている元マッキンゼーの尾原(和啓)さんでして、議事録を5分以内にMECEにして送る、みたいなコンサルの1年目にやらされるような仕事をして、その後ようやくデータサイエンス、1億レコードくらいのデータを渡されて解析をするような状態でした。

当時、リクルートはGoogleに一番お金を払っている国内企業だったこともあり、データサイエンス力を生かし社会人1年目の時に費用対効果を最大化する仕事ができました。

若手社会人の時に営業とコンサル力とデータサイエンスの力というビジネスサイドの基本的な能力を持っている状態、私たちエクサウィザーズではこれを「フルスタックBizDev」と言いますが、若手社会人の時に自分をその状態に進化することができたと思っています。高速成長経路を描けて、この時に起業する準備に必要な能力をほとんど身に付けられたと思っています。

佐々木:具体的に「こんなスキルが身に付けられた」と言えることはありますか。

石山:営業を経験した後にリクルートでAI研究所の所長をするのですが、CMUのトップの先生にリクルートの説明をした時の事です。この先生は細かいIR資料も読み込む人だったのですが、「このホットペッパーの部署、生産性めちゃくちゃ高くないか、どんな頭がいい人がやっているのだ」みたいなことを言ってくれて。

振り返ると、日本最高レベルの営業効率だと思うんですよ。具体的にアポの件数から実際に受注、売上達成するためのファネルがどうなっていて、そこから行動量を逆算するということになっていましたから。

今エクサウィザーズでは元DeNA(会長)の春田さんと働いていますが、彼は他の人から「なんで石山さんと一緒にやろうと思ったか」と聞かれるそうです。一つは「キャラクターとして面白いよね」と言うそうですが、もう一つは「数字を外さない」と言っていただいている。リクルートは定量的な目標に対する達成意欲がすごく強い環境だったので、これは飛び込み営業時代に身に付いたのかと思っています。

佐々木:確かに、世界最高レベルの営業効率だったのかなとは思いますね。私も、最初は東京都じゅうの旅行代理店に飛び込み営業していましたから。そうなると「飛び込み方」の効率も考えないといけない。今で言うところのナーチャリングとかクロージングの効率も考えないといけないので、そういうのが血肉となるような新人時代でしたよね。

コンサルティング力については、「こういう力がついた」という点も伺えますか。

石山:議事録はMECEにするだけでなく、ToDoとNextStepと私見を書くように教わりました。会議中に空いている空白の論点が分かるようになって、ファシリテーションもできるようになりました。プロジェクト管理の基本を身に付けつつ、インサイトも書けるようになり、会議に参加してバリューを発揮するということが磨かれましたね。

ちなみに2人目の上司はボストン コンサルティング グループ(BCG)出身者でした。マッキンゼー風とBCG風に資料を書き分けられるようになりましたし、DXをしていくための企画を“社内リファラルマーケティング”するためのコンサル風の資料も自分で作っていましたね。

佐々木:続いて、データサイエンスの観点から、インターネットマーケティング局での仕事について聞かせてください。

石山:アクセスログを使ってレコメンドエンジンを作っていたり、また今はGoogle側が最適化ツールを出していますが、その時はなかったので、クリック単価を最適化する入札アルゴリズムをみんなで作ったりしていました。

佐々木:ちょうど視聴者から質問が来ました。「営業、コンサルティング、データサイエンスの三つのうち、自分が一番合っていると思うのはどれですか」とのことです。

石山:非常にいい質問ですね、私自身のキャリアとも関係しているので。私は学部は文系で、大学院は理系でした。超tierの研究者と比べると、すごい研究をしていたかと言えばそうではない。院の時も「石山さんは天才じゃないから合わせ技一本で勝てる戦い方をしなさい」と言われていました。

営業だけではリクルートのナンバーワン営業には勝てないし、コンサルティングではコンサルファームのパートナーに勝てない。CMUの研究者にも研究では勝てなくても、この3つできる人はいないと思って。どれが好きか、というより、この3つを掛け合わせられる力を強みにしていました。

ポストコンサル・投資銀行の「ウィザードな人たち」が集まるベンチャーでのスキルの高め方とは

佐々木:ところで、僕はエクサウィザーズの社名を聞いた時、「ウィザーズ」という単語が記憶に残っていて。「ウィザード」という人はこういう人だ、こういうスキルの人、という定義はあったのですか。

石山:プログラミングの達人のことを「ウィザード級プログラマー」と言いますが、例えば介護で社会課題解決しようと考えた時、すごく能力が高い介護士もウィザードで、そういう人と例えばGoogleにいるような人たちが一緒に問題解決しようとしたら、解ける確率が上がるのではないかと思ったのですよね。Googleもマッキンゼーもリクルートもウィザードな人たちがいますよね。「ウィザードな人たち」が新結合してイノベーションを生んで社会課題を解決したい、と思っています。

佐々木:なるほど。実際に(エクサウィザーズには)どんな人たちがいるのですか。

石山:多様な人材がいますね。エンジニア/デザイナー/プロダクトマネージャーがだいたい50%で、戦略コンサルティングファーム出身者もかなりの割合いて、例えば医療であれば看護師や介護士などのドメインエキスパートも一定います。このバランスをうまく保ちながら経営しているのが高い売上高成長率につながっています。

日本のAIベンチャーってだいたい300社あって、エンジニアが8~9割という会社が多いです。AIベンチャーでは私たちの会社は後発ですが、最も高い売上高成長率になっている理由の1つだと思っています。

佐々木:その中で、元々こういうスキルを持っていたけど入社後にスキルを掛け合わせた、といったようなモデルケースはありますか。今日の視聴者はコンサルと金融にいる方が多いのかなと思いまして。

石山:ではこちらは本邦初公開ですが、パターン分けでA~Eの五つくらいに分類できました。コンサルや投資銀行出身者は50人以上いますので、本当にその一部ではあります。

まずAは事業責任者パターン。彼らは将来経営者になりたいような思いを持っている人です。コンサルファームでマネージャーになるかならないかの4年目くらいで活躍していた、みたいな方。特定の事業の責任者をしています。一から自分で事業を立ち上げて2~3年で10億くらいにして、さらに伸ばすにはどうするかを考えながらやっている人たちです。

Bはまた面白いパターンですが、プロダクトマネジャーです。コンサルからのネクストキャリアとして、プロダクトベースの事業をやりたいという人たちで、経験者と一緒に事業をドライブしているパターン。

CはBSをうまく使うパターンです。コンサルや投資銀行だとお客さんのBSを動かすための提案になるのですが、自分でバンバンBSを動かせるのがベンチャーのいいところ。具体的にこの会社と資本提携して責任者になろうとか、ジョイントベンチャー作っちゃって社長をやろう、特定の会社を買収しようといったアプロ―チですね。

Dはコーポレートスタッフ。人事コンサルが得意だった人が事業会社のCHROになる、投資銀行からIPOの責任者になる、などですね。事業会社側でやると全然違うことがいっぱいあるので。

Eは比較的若手で、実際に事業開発するといった、やりたいことを広い幅でやるパターンですね。

佐々木:コンサル、外銀のネクストキャリアの5パターンを、社内ですべて網羅しているような形ですね。この方々が自社の中で切磋琢磨学んでいくのかとは思いますが、石山さんのイメージするフルスタックBizDevはさらにハイプロフェッショナルを想像しているのかと思いますが、切磋琢磨するだけでなく学びを得るスタイルはどのようになっていますか?

石山:そうですね。Aパターンだと、PLの一定の責任も持ってセールスもやるようなのは、(コンサルファームであれば)パートナーやシニアパートナーですが、そういうスキルが社会人4年目でついてくるのは大きい違いかなと思います。Bで言えば、PPT書いているのとカスタマージャーニーを考えるのでは全然違いますよね。サービスを考え、エンジニアと一緒に働くというのはこういう事だ、というスキルも磨かれるのかなと。

Cパターンでは、BSを使ったディールをするためにもロジックだけでは動かないので、コミュニケーションが大事です。細かいDD(デューデリジェンス)のプロセスでも「こんなことが実際の現場にある」と学べます。

佐々木:コンサルで経験してきたことと同じ経験をしている感覚もありつつ、全然違うところもあるということですね。

石山:そうです。転職をして「飛び地」で勝負するのって、けっこう厳しいんですよね。いわゆるコンサル出身者が転職しているベンチャーで成功できる所って少なくて。ですから(業務のうち)3割は元々のスキルを使って、残り7割をネクストキャリアとして挑戦でき、着実に成長できる(環境がある)のは売りだと思っています。

また、成長率の高さについては重厚長大な役員陣の存在も大きいですね。ベイスターズの買収でも有名な元DeNAの会長の春田さん、「JTのM&A」で有名な元JTの副社長の新貝さん、元ベイン・アンド・カンパニーの東京オフィスの代表パートナーだった火浦さん、そして、元特許庁長官で首相秘書官の経験もある宗像さん。コンサルだったらステコミ(ステアリングコミッティ)に行っても会えなさそうな良質な方々の「教師データ」で高速に成長できる、と言えます。

ハードワークのモチベーションは「ディグる」ようにスキルセットを増やすこと

佐々木:それでは視聴者から寄せられている質問です。「ハードワークの中、何をモチベーションにやってきたのでしょうか」とのことです。

石山:自分は新しいスキルを身に付けることが好きで、リクルートでは法務以外のかなり多くの仕事をやらせてもらいました。それこそDJの人が「ディグる」というように、リクルートにいると新しいスキルセットができて「合体怪獣」のようになってきて、それが病みつきになって10年もやったという形でした。それがモチベーションでしたね。

佐々木:新しいことをやると知らないことが振ってきて、それを勉強しなければならないのですよね。次の質問は「これらの(エクサウィザーズの)すごい人たちをどのようにまとめているのでしょうか」。

石山:それは自分自身が「フルスタックBizDev」だからまとめられているのだと思いますね。ドキュメンテーションできても、ソリューションできなければリスペクトされない。コミュニケーションもそうです。私は取締役も執行もやっていますが、一流の経営陣と50人以上の外コン外銀などの出身者のハーモニーが重要で、私は良い形のハブの人材になっているのではと思っています。

今は社員が400人くらいいますが、その半分くらいがエンジニアです。エンジニアをアトラクトして採用するにもポイントがあります。エンジニアと協働する中で、こういう風に口説くといいのだという手触り感ある中でやっていくと見えていくこともあります。

佐々木:最後は「上場のメリットはいかがでしょうか、窮屈になったのではないでしょうか」との質問です。

石山:窮屈になったと感じることはありませんね。そもそもIPOを目指して資金を得て、エクイティストーリーに投資していって事業を走らせているところです。

後は、入ってくる人材は増えますね。(上場前は)どうしても社会課題解決を目指しているといっても、謎の会社(という見られ方)だったので。家族も親戚も説得できるようになる、といったように、採用の面ではポジティブに作用しています。

佐々木:確かに、弊社も上場を経て同じように感じた所はありました。石山さん、本日はお話ありがとうございました。