心強い伴走者になってくれることが多い一方で、時に足枷にもなり得る転職エージェント。

「プロが教える転職エージェントの選び方」では、Liigaエージェントクチコミで高い評価を受け、多数の求職者から厚い支持を得ているエージェントに支援の考え方や特徴、その方自身が考える「求職者にとって良いエージェント像」などを語ってもらっています。

今回は、コンサルティングファームやM&A仲介企業への転職支援を得意とする石井康裕氏のインタビューです。

シリーズ記事一覧(押すと開きます)

- (1)プロが教える転職エージェントの選び方~ベンチャー/スタートアップ(井手裕典)

- (2)プロが教える転職エージェントの選び方~ファンド(蓮子哲也)

- (3)プロが教える転職エージェントの選び方~コンサル(栗山卓也)

- (4)プロが教える転職エージェントの選び方~コンサル/M&A(石井康裕)

- (5)プロが教える転職エージェントの選び方~経営人材(前田雄一郎)

【プロが教える転職エージェントの選び方~シリーズ記事一覧】

<Profile>

石井康裕(いしい やすひろ)

Wayout Strategic Partners 代表取締役社長

早稲田大学卒業後、KDDI株式会社、日本M&Aセンター、現EYストラテジー・アンド・コンサルティング(以下EY)に勤務。EYではケース面接も担当する。2019年に、Wayout Strategic Partnersを創業。これまでに1200人以上の支援に携わる。Wayout全体では、コンサルティングファーム転職支援実績数No.1(※2021年度Liiga実績)にも輝く。中小企業診断士・早稲田大学大学院商学研究科卒(MBA)。

2024年8月3日現在のLiigaエージェントクチコミ評価は4.7(115件)。

支援領域と転職エージェントとしてのモットー

コンサルティングファームとM&A仲介企業への転職を支援

私は「Wayout Strategic Partners」というコンサル特化型のエージェント会社の代表取締役を務める傍ら、私自身もエージェントとして転職支援をしています。

支援しているのはコンサルティングファームとM&A仲介企業への転職で、コンサル領域では、特に「戦略コンサル」と云われる戦略系ファームや総合ファームのストラテジー部門を得意としています。

コンサルティングとM&A仲介は共に無形商材で、経営者の意思決定に関わる仕事です。だからこそ、私は面談で候補者の希望をヒアリングし、まだ方向性が定まっていない場合は適性を見極め「どちらに向いているか」なども話しながら、求人を提案しています。

候補者の年代は幅広く、第二新卒からディレクター / パートナークラスのベテランまでいます。もちろん業界未経験の方も支援対象です。

支援する方のあるべき像を共に目指すパートナーとして最善を尽くす

「最善」という言葉は抽象的ですが、分かりやすく言えば転職エージェントとして、「最善」の対義語である「最悪」とは何かを考え、それと真逆のことをしようと努めています。

たとえば「最悪」の例として、ネットで聞きかじった情報をあたかも知っているかのように話すエージェントがいます。これに対して私は、知らないことは「知らない」と正直に伝え、その上で確かな情報を得られるよう手を尽くします。

最近だと、あるコンサルティングファームへの転職を希望している方がいました。弊社はそのファームの求人を持っていたものの、会社に関する情報が充分ではないと感じていました。しかし幸い、数カ月前に支援した別の方がそのファームに内定していました。そこで私は、その内定を得た方からこれからチャレンジする候補者にファームのレクチャーを行っていただく時間をセッティングしました。

エージェントの枠を超えた相談もとことん付き合う

私はエージェントとして、初回面談から内定、入社へと一貫して伴走型の支援をしますが、エージェントの枠を超えて支援することも多いです。候補者のためにできることは、何でもやるよう心がけています。

たとえば私は、中小企業診断士とMBAを取得しています。そのため候補者や以前支援していた方から、勉強の相談をよく受けます。時には私もテキストを読み返し、一緒になって考えています。

私の転職支援の強みや特徴

幅広い経験が支える候補者目線

私は現職の前に事業会社(KDDI)、コンサルティングファーム(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング、以下EY)、M&A仲介企業(日本M&Aセンター)に勤めていました。

KDDIでは営業や営業企画、人事など幅広い業務を担い、海外勤務も経験しています。また他の2社では、企業トップの戦略的な意思決定に関与しました。そして2019年に弊社を創業し、現在は会社を経営しています。

私の強みの一つは、こうした幅広い経験をもとに候補者のバックグラウンドや志向、思いを想像できることです。たとえば「海外駐在中の方が何に苦労し、帰国後のキャリアをどう不安に思っているのか」など、私自身の過去を振り返りながら候補者と同じ目線に立ち、考えています。

Episode 20社以上のエージェントを比較し、指名してくださったY様

M&A仲介企業を目指すY様と出会ったのは、Y様が既に20社以上のエージェントと面談を終えていた時でした。Y様は私に対して「M&A仲介のA社はどういう特徴なのか」「選考フローや給与体系はどうなっているのか」「B社は、C社は…」とこれまでのエージェントとの会話を検証する意味合いも含めて、多くの質問をしてこられました。

私は自身のM&A仲介企業への転職経験やエージェントとしての知見を整理し、各社の特徴や選考フロー、給与体系などをY様に丁寧にお話しました。するとY様は「今まで聞いてきた話と違い、非常に具体的である」と仰いました。またM&Aの実務内容や、転職後のコンサルティングファームでもM&Aに関わる戦略立案に取り組んだことなどを話しました。最終的に、Y様は「石井さんのような経験がある方は他にはいなかった」と納得した様子で指名をしてくださいました。

その後、Y様は第一志望のM&A仲介企業に無事に内定されました。

内定者水準と現状の差を明確にするケース面接対策

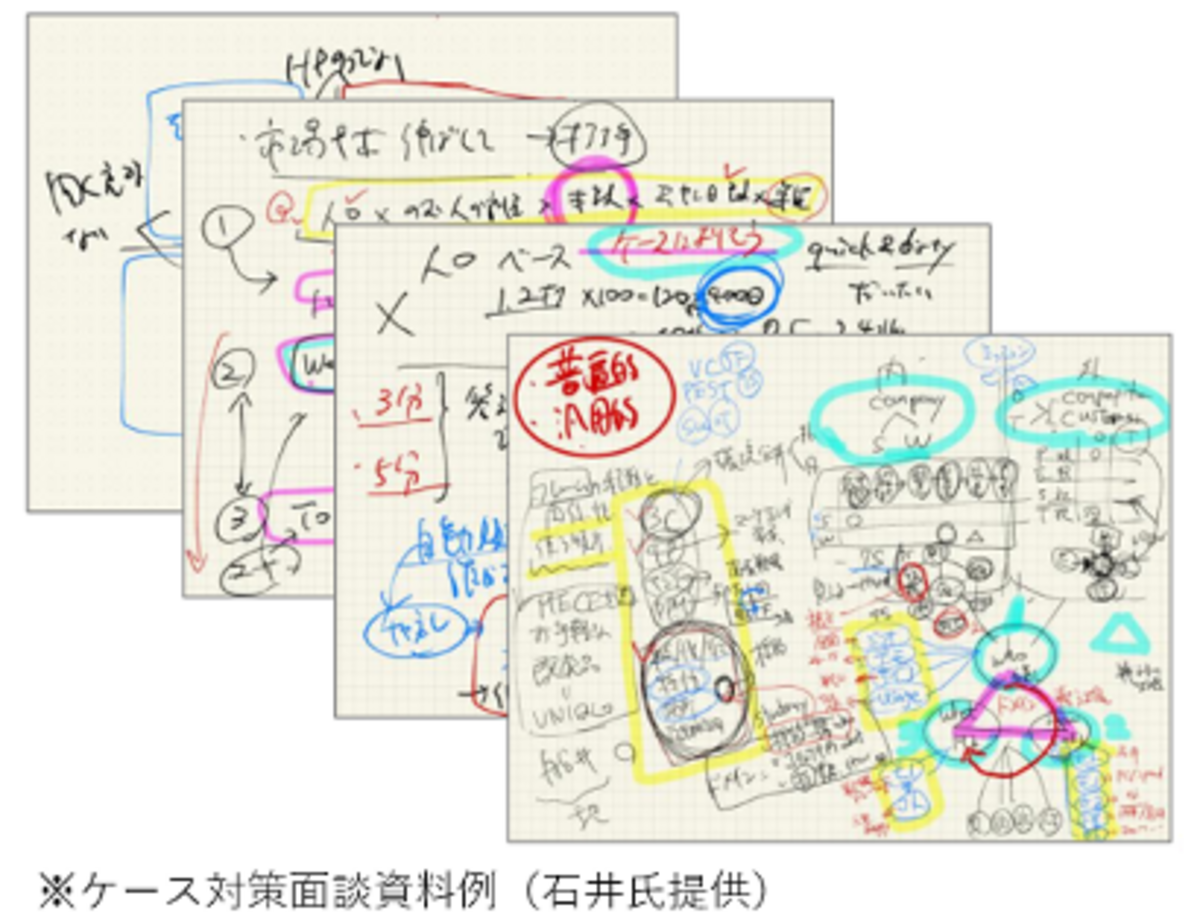

私はEYで面接官を務め、なかでもケース面接を見ていました。そのため、元面接官としての視点を多分に取り込んだケース面接対策を得意としています。

具体的には、候補者にお題を出し、そのアウトプットと内定者水準を照らし合わせ、その違いを言語化します。ただ模範解答を示すのではなく、思考のプロセスを丁寧に確認しながら足りていない点などを明示するのがポイントです。

また、別のアプローチとして目指すべき「内定者水準」を具体的に理解してもらうため、候補者にお題を出してもらい、私がその場で回答するという取り組みも行っています。

候補者のアウトプットが内定者基準に達したところで、応募をしていきます。

経営戦略家としての考えを落とし込む

戦略ファーム出身のエージェントでも、「SIerでの経験が買われて戦略ファームに入社した」といった方では、ケースや経営戦略の立案を得意としていない場合があります。

私はMBA在学中、経営戦略ゼミに所属していました。論文執筆では経営戦略の大家である根来龍之先生やBCG元代表の内田和成先生と対話し、同じ事例に対してアカデミシャンとトップコンサルタントの両面から多様な考え方や視点を学ぶ機会に恵まれました。またEYではコンサルタントとして、企業のCxOと経営戦略をテーマに数多くのディスカッションを重ねてきました。

こうした経験から、私の転職支援では表面的なケース面接という枠組みを超え、実務レベルにおける経営戦略家としての考え方を丁寧に伝えるようにしています。

心のケアを意識した迅速で細やかなコミュニケーション

転職は、人生を左右しかねない大きなイベントです。そこに挑もうとしている候補者の不安感を取り除くためにも、私は届いた連絡になるべく早く対応するよう心がけています。たとえば夜中や明け方でも、携帯電話に連絡が来ていると気づけば、その時点で返信をします。

また現在はリモート面接が大半で、対面の面接に不慣れな方も多いです。面接前の緊張をほぐすため、最終面接が対面の場合は現地まで駆け付け、最後に自信を持ってもらう言葉を直接かけるようにしています。

もちろんリモート面接でも、候補者の邪魔にならないタイミングで電話し、声をかけています。

転職エージェントの利用のメリットと気を付けてもらいたいこと

メリットは情報の取りやすさやチア―アップしてもらえること

エージェント利用の代表的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられると思います。

- 選考の情報や内定のポイントを教えてもらえる

- ケースなど面接の対策を実施してもらえる

- 未知の求人に出会える可能性がある

- チアーアップしてもらえる

- ワンストップで選考の窓口を担い、最後の条件交渉をしてもらえる

特に業界未経験者、また業界経験者であっても選考プロセスの厳しい企業を受ける方、同一業界で複数社を同時に受ける方などには、エージェント利用をお勧めします。

自己応募は「採用コストが抑えられる」という企業側のメリットが大きい一方で、求職者には大きなメリットがないと感じています。しかし応募する業界や職種への知見があり、且つこれまでのキャリアの延長線上にある転職であれば、自己応募でも良いと思います。

注意点は利己的なエージェントも少なくないこと

気をつけるべきは、以下のようなエージェントも少なくないことです。

- 選考対策ができないにも関わらず、それに強みがあるように謳う

- 求人がないにも関わらず、あるような振りをする

- 自分が持っている求人に無理やり決めさせる

特に悪質なケースとして、最近以下のような話がありました。

ある候補者が他社エージェントに「A社に書類を出す」と言われ、その後「落ちた」と伝えられたそうです。そのエージェントは設立したばかりの会社であり、取引開始にあたってエージェントに厳しい条件を課すA社と取引ができるとは思えませんでした。そこで私は、直接A社にその方の応募状況を確認。すると、応募すらされていないことが分かりました。

このような事態は、求職者にとって大きな機会損失です。

昨今はエージェントの数自体が急増しているからこそ、選ぶ際の判断が難しく、私は初回面談でエージェント選びの注意点を伝えるようにしています。その上で、「しっかり比較して選んでくださいね」とお話しています。

避けるべきエージェントを早い段階で判断する方法

早期にエージェントの良し悪しを見極める方法としては、まずはエージェントのホームページや会社案内を確かめると良いと思います。

知らないエージェントからスカウトが届いたら、ホームページやエージェントのバックグラウンドを確認すると良いでしょう。そもそもホームページがなかったり、実績が記載されていなかったりする場合は、面談でもあまり良い情報を得られないと思います。ホームページがないようなエージェントとは取引をしない企業も多いので、そういったエージェントは求人も少ないと考えられます。

面談時には、会社案内の資料をちゃんと用意しているか確認しましょう。一般に、エージェントは求職者を集めるために強みや実績を記した資料を用意しています。しかし、立ち上がったばかりのエージェントで実績がないと、資料に書ける内容がなく、用意していないかもしれません。

また内定及び入社実績がない場合は、採用しているWeb適性検査の種類や面接で聞かれるポイント、面接合格後のオファーレターまでのフローやリードタイムなどの詳細を把握していないことがあると考えます。

この他に、最初からレジュメの雛形を送るなど「とにかく応募させよう」と急ぐエージェントもお勧めしません。こうしたエージェントの中には、応募の合意を得ていない状態で勝手にレジュメを提出する事例などもあるようです。

私が考える「求職者にとって良い転職エージェント」の特徴

①採用のモメンタムを勘案して求人を提案してくれる

採用のモメンタムとは、企業の採用意欲や採用に関する今後の見通しを指す言葉です。

私は、採用のモメンタムが落ちているところに無理に推薦し、いたずらに不採用の結果を付けるのは避けるべきだと考えています。不採用となれば求職者が精神的なダメージを負い、また落ちてから一定期間は再応募も難しくなるからです。

企業は採用効率を上げるため、一般に直近1〜2年の再応募を禁止しています。そうなると、後に採用のモメンタムが上がってきた時のチャレンジもできなくなってしまいます。

だからこそ、採用のモメンタムを考慮するエージェントを選んだ方が良いでしょう。

②求職者の志望業界に身を置いて働いたなど業界理解や実務理解がある

求職者の志望業界に身を置いていた経験、特に選考プロセスに関わった経験があるエージェントは、応募にあたって適切なアドバイスをくれるでしょう。

採用サイドの経験があるエージェントでは、基本的な選考基準を理解しているのはもちろん、先ほどお話した採用のモメンタムについても一定の理解があることが多いです。

③面接の回答内容から言葉遣いまでを細かにアドバイスをする

自己紹介や志望動機の内容に関する細かなアドバイス、また言葉遣いなどの細かな点まで指摘できるエージェントだと心強いでしょう。

たとえば自己紹介は、候補者の第一印象を左右する重要な部分です。ただレジュメ通りの話をしても面白味がありません。レジュメにはない候補者の強みなどを見出し、自己紹介に活かせるようなアドバイスをもらえると良いと思います。

私の場合、自己紹介に限らず志望動機や関わりたいプロジェクト、キャリアビジョンといった点でも、積極的にアドバイスをしています。

私が考えるLiigaエージェントクチコミの活用ポイント

※2024年8月3日時点の石井氏エージェントクチコミページより

期待するサポートをしてくれるか口コミで確認

エージェント選びで出発点となるのが「自分がエージェントにどのようなサポートを期待するか」です。この前提をもとに、各エージェントが「自分の求めるサポートをしてくれそうか」を口コミで確認すると良いでしょう。

その時の基準になるのが、内容と実績量です。

口コミとは、サービスが可視化されたものの集合体と言えるでしょう。そのため、口コミの内容を読めばエージェントが提供しているサービス内容を確認できます。

<Liigaエージェントクチコミの石井氏の評価>

" もし知り合いがエージェントを探していれば、石井様を確実にお勧めいたします。対応がスピーディー・丁寧ということだけでなく、人柄も素晴らしく、求職者のその後の人生設計も含めてのご提案を頂けます。転職という人生の大きな節目で石井様に出会えたことに感謝しております。 " (社会人7-10年/利用時期2024年)

" 全てにおいて高レベルですが特筆すべきはケース対策です。選考前と選考中合わせて10数回面談して頂き、ケース面接突破に必要となる考え方の本質的な部分をご指導頂けました。"ケース面接とは?"という初歩的なレベルだった私が、結果として1社を除きすべてのファームの面接を突破することが出来たのは、対策のおかげだったと思います。大満足です。 " (社会人4-6年/利用時期2023年)

求職者へのメッセージ

コンサル業界への需要は旺盛だが依然として高倍率

昨今、コンサルティングファームへの需要は旺盛です。事業会社の新規事業立案やグローバル展開、デジタル化対応など多種多様な案件が存在します。

需要があるからこそ、現在はコンサルティングファームの数も増えています。また、既存のファームでも新しい部門を立ち上げ、採用を積極化する動きも見られます。

しかしながら、それ以上にコンサル業界を目指す方が多いため、コンサル業界における採用は依然として高倍率です。また転職市場の流動性はより一層高まっており、コンサルタントとしてのハードスキルを既に有していながらもより高い専門性や高待遇を求める「コンサル to コンサル」転職を望む方も増えています。

ケースやビヘイビア以前のところで躓かないように

私の転職支援では「どういった点を面接で評価しているのか」「どのような準備をすれば良いのか」を正確に把握し、個人ベースにアドバイスを落とし込んで自己実現を支援しています。

特にお伝えしたいのが「ケースやビヘイビア以前のところで躓かないように」ということです。

コンサル業界で仕事をする上では、考える力やコミュニケーション力も当然問われます。しかし、それ以前に言葉遣いや責任感、ビジネスパーソンとしての基本的な所作も重要であり、面接で見られています。多くの方がケース面接のアウトプット、ビヘイビア面接の話す内容にフォーカスしがちですが、表情や相槌、身なりや目線、細かな言葉遣いなども重要なファクターです。

つまり、コンサルタントという職種を目指す以前に「人としての基本的な部分ができているかどうか」が重要です。これまで私を通じて難関企業の内定を勝ち取った方々を振り返っても、豊かなコミュニケーション力や表情、礼儀正しさがあったと思います。

また、転職することに集中しすぎて現職をなおざりにし、あまり活躍しきれていない方も多いです。

企業としては、現職で評価の高くない人、或いは専門性がない人を採用する動機が基本的に働きません。そのため、現職においてエース社員であることが望ましいです。たとえエース社員でないとしても、現職の手綱を緩めずに集中し、自他ともに認めるハイパフォーマーを目指すことが、最重要だと思います。

エージェント選びは「人生を選ぶ」ことにも直結しかねません。

妥協することなく、見極めてください。

- (1)プロが教える転職エージェントの選び方~ベンチャー/スタートアップ(井手裕典)

- (2)プロが教える転職エージェントの選び方~ファンド(蓮子哲也)

- (3)プロが教える転職エージェントの選び方~コンサル(栗山卓也)

- (4)プロが教える転職エージェントの選び方~コンサル/M&A(石井康裕)

- (5)プロが教える転職エージェントの選び方~経営人材(前田雄一郎)

【プロが教える転職エージェントの選び方~シリーズ記事一覧】